重点实验室主任龙春林教授团队长期深耕传统生物知识。通过对我国菖蒲属(Acorus L.)植物开展的持续研究,发现了一个新物种,近期在国际植物学期刊《植物纲要》(PhytoKeys)上发表了该属的一个新物种,命名为山柰菖蒲(Acorus shannai C. L. Long & Z. Cheng)(图1)。

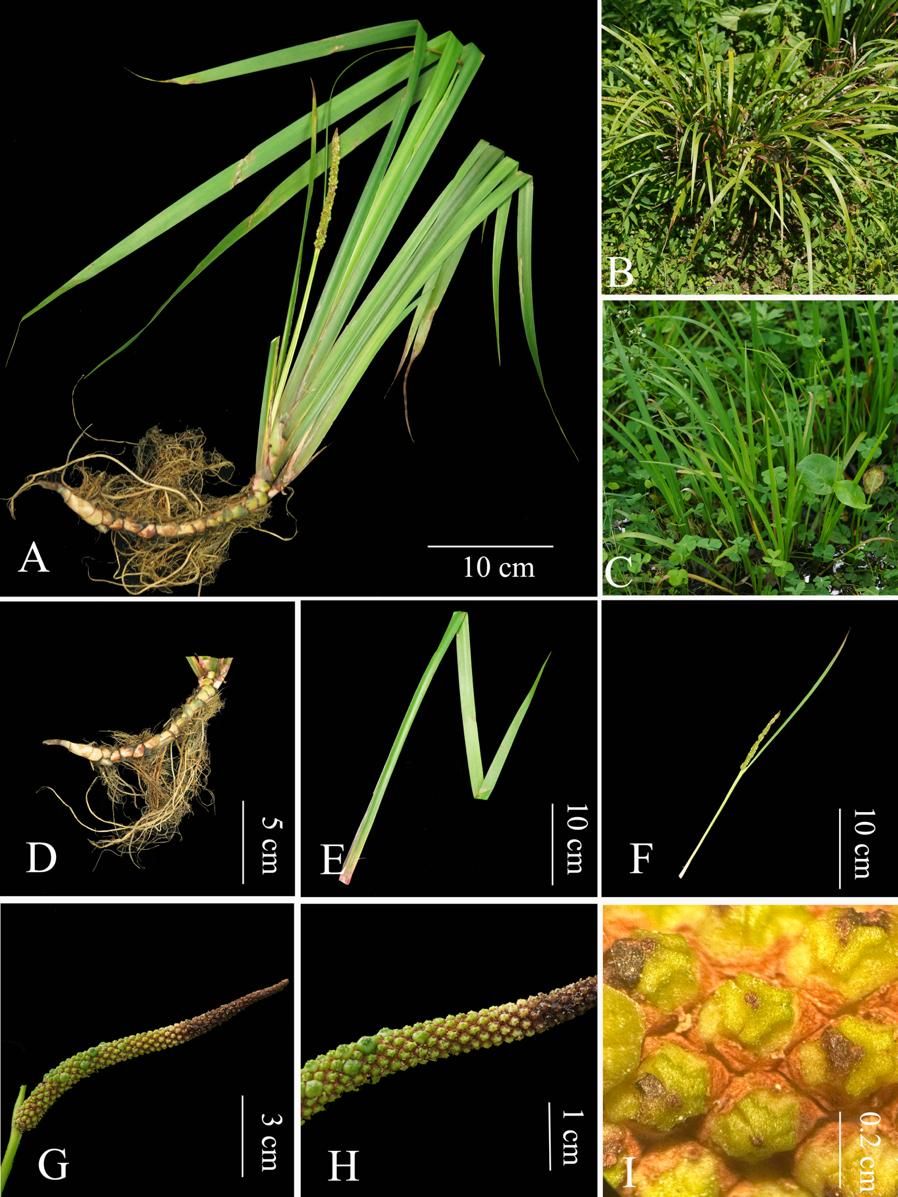

山柰菖蒲(Acorus shannai)植物形态图

山柰菖蒲是我国西南地区各民族日常使用的调料,因该植物具有独特的香味,频频出现在家常菜肴和民族美食中,备受青睐,尤其在贵州和广西的一些农贸市场里随处可见,当地人称之为“shan nai”,与岭南地区烹饪中广泛使用的姜科植物山柰(即沙姜,Kaempferia galanga L.)发音完全一样。当地老百姓普遍认为,“shan nai”与金钱蒲等同属的其他物种不同,是一个名副其实“民间物种”(ethno-species),即由当地人认知并认为区别于其他物种的分类单位。

通过形态特征比较和系统发育分析,研究者们确定“shan nai”是菖蒲属的一个新种。山柰菖蒲的一个重要特征是其全株都具有浓烈的茴香气味,基于当地名称,将该新种命名为山奈菖蒲(Shan Nai Chang Pu)。山奈菖蒲主要分布在我国西南地区,例如贵州、广西、重庆、云南、湖南西部及其周边地区,很多老百姓将它种植在房前屋后或者庭园中,便于采摘。

对山奈菖蒲的识别不仅在菖蒲属的物种多样性和系统发育关系等研究方面具有重要意义,而且可以避免因物种混淆而引起的用药安全问题,也有利于山奈菖蒲资源的保护和利用。此前,由于山奈菖蒲的分类地位不明确,导致其市场的混乱,商家经常以石菖蒲的名义收购和出售山奈菖蒲。这种收购买卖行为不仅给用药安全带来风险,还威胁到山奈菖蒲资源的可持续利用。民间使用山奈菖蒲作为调料主要靠自己栽培,野生种群的分布则比较少,有针对性的采取如栖息地保护等策略对于该物种的保护和可持续利用至关重要。

以上研究结果以“Acorus shannai(Acoraceae),a new species from Southern China)”为题在植物分类学领域国际权威期刊Phytokeys上发表,中央民族大学博士研究生程卓为论文的第一作者,龙春林教授为通讯作者,国家植物园李飞飞研究员,中央民族大学本科生刘心雨、余念庭、陈玮哲和赵豪峰为论文的共同作者。民族地区生态环境国家民委重点实验室为该论文的第一署名单位。

感谢中国科学院华南植物园邓云飞研究员,广西中医药研究院的胡仁传副研究员为本文提出的有益建议和研究材料。本研究得到高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(GBP-2022-01和 202305AF150121)、国家自然科学基金委员会(32370407、31761143001和31870316)和中央民族大学(2020MDJC03、2023GJAQ09和2022ZDPY10)的资助。

《光明日报》2025年2月22日对该新物种的发现予以报道,其他重要媒体也转载了该报道。通过研究和报道,必将吸引更多公众关注传统生物知识、关注民间分类学知识、关注存在于我国广大城乡的民间智慧。

(供稿:张晴;审校:李华、郭泺、林伟立)