区域视角下长三角地区臭氧长期变化及其影响因素

论文图形摘要

臭氧(O₃)是影响空气质量、生态系统和人类健康的重要成分,同时也是气候变化的重要因素。探究背景地区地表O3长期变化特征对认识整个区域臭氧污染状况及O3健康生态影响评价至关重要。近日,重点实验室林伟立教授团队与中国气象科学研究院、中国气象局气象探测中心和临安大气本底站合作,在《Urban Climate》期刊上发表题为“Long-term variation of O3 in the Yangtze River Delta and its influencing factors from a regional perspective”的论文,链接见:https://doi.org/10.1016/j.uclim.2025.102353。

该文章详细探究了长三角地区临安区域大气背景站(LAN)从2005年到2022年地表O₃的长期变化趋势及其影响因素。研究结合地表和卫星观测资料采用了多种方法,包括集合经验模态分解(EEMD)、随机森林模型(RF)、HCHO/NO2 (FNR)指标,分析了O₃的长期变化趋势、气象和人为排放对O₃浓度的影响,以及O₃光化学生成敏感性。

论文截图

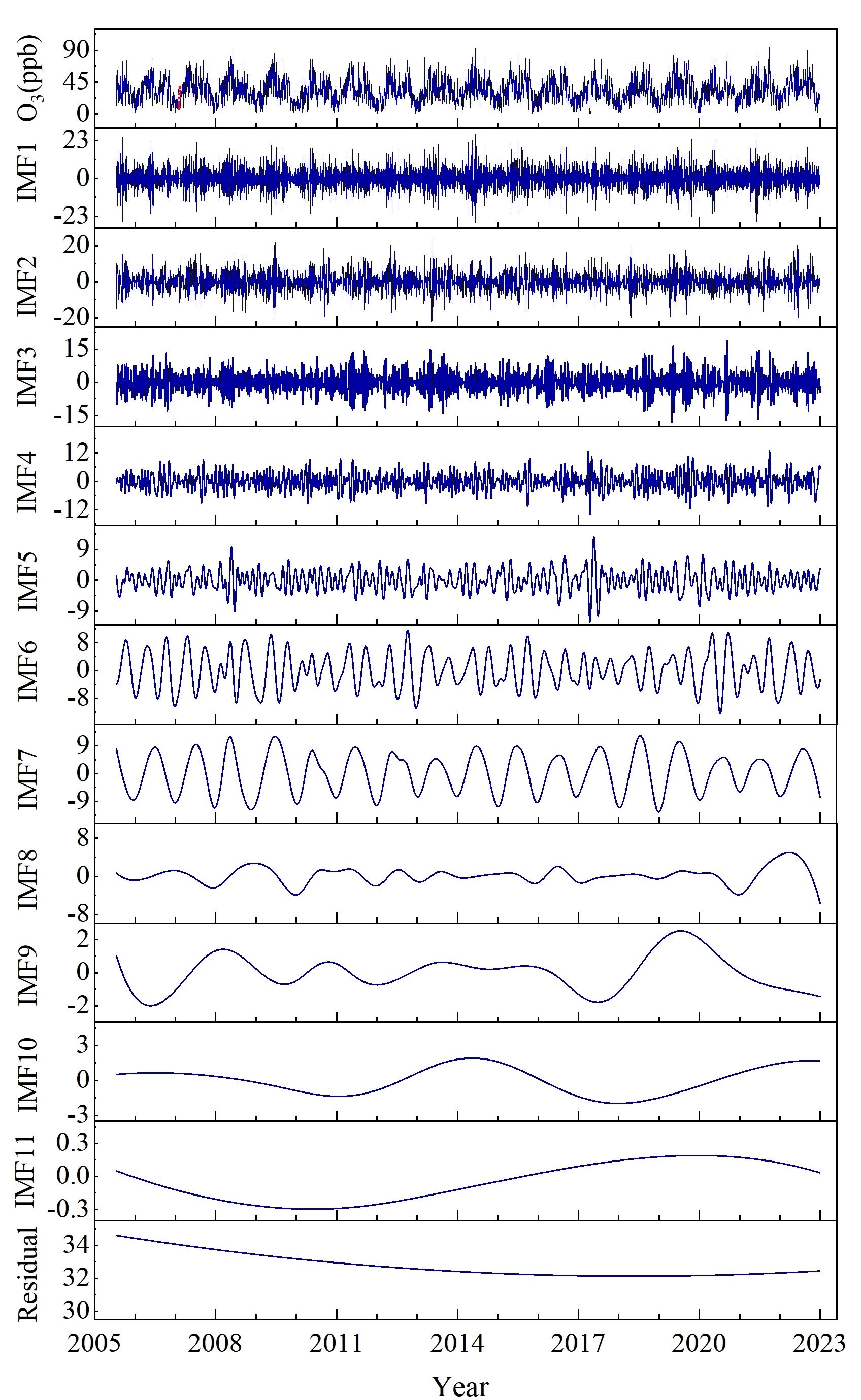

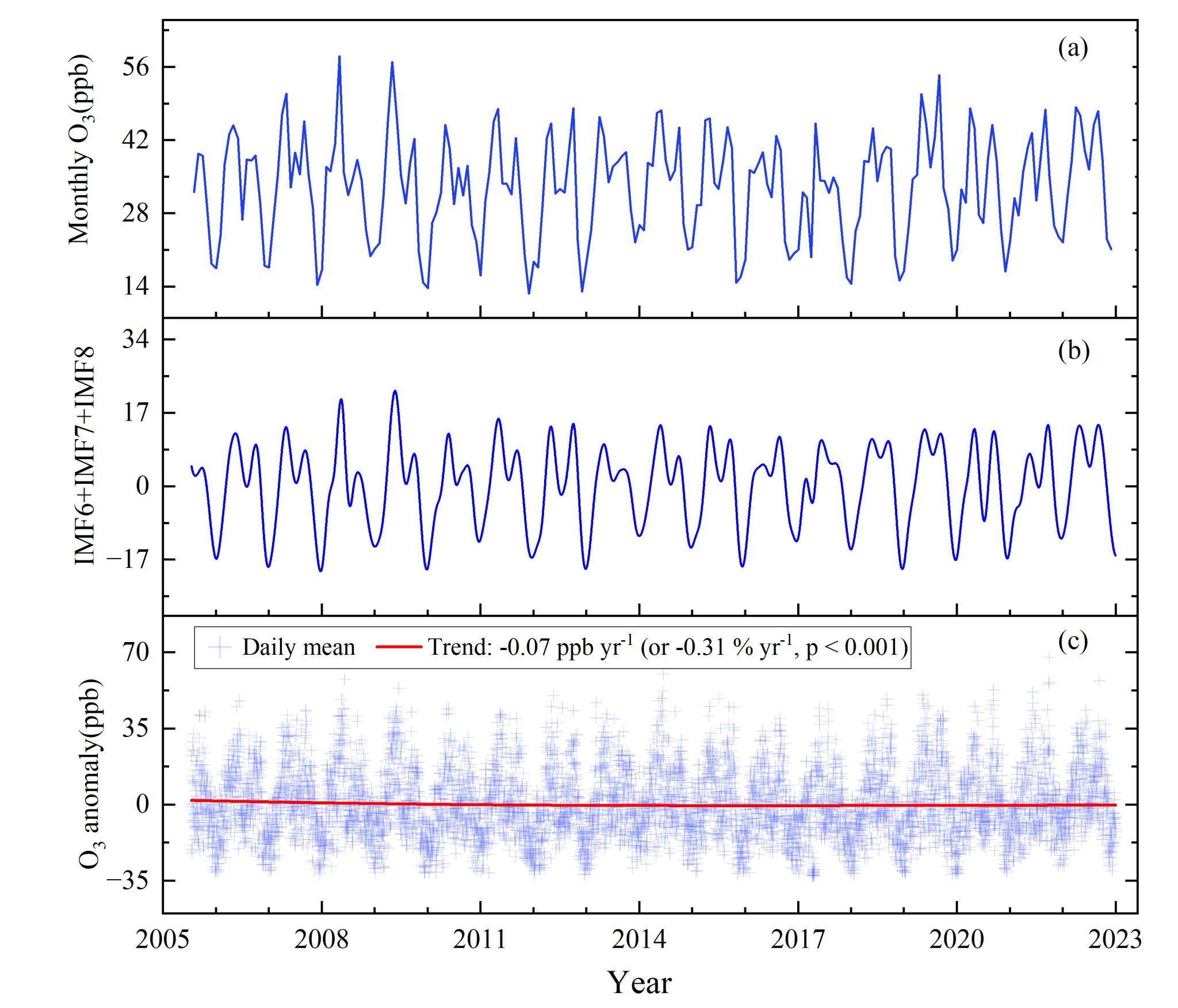

研究结果1:EEMD分析结果发现地表O3浓度呈现微弱下降但总体稳定的趋势(-0.07 ppb yr-1,p < 0.001)。O3数据可分解为11个不同时间尺度的IMF分量,其中部分IMF分量不仅反映了O3的季节性变化,而且与影响O3生成的气象因素和大气振荡模式表现出显著相关性。EEMD有效地过滤掉了高频信号,得到了显著的长期变化趋势。相比之下,直接分析原始O₃数据则显示出不显著的上升趋势,增幅为0.4 ± 0.9 ppb/decade(p = 0.67),这突显了数据预处理方法在评估长期趋势中的重要性。

图1 LAN站的O3 EEMD分解结果(插值数据以红点表示)

图2 LAN站O₃长期季节性变化(a)、EEMD分解后的O₃季节性趋势(IMF6+IMF7+IMF8)(b)长期趋势变化(IMF11+Residual)(c)

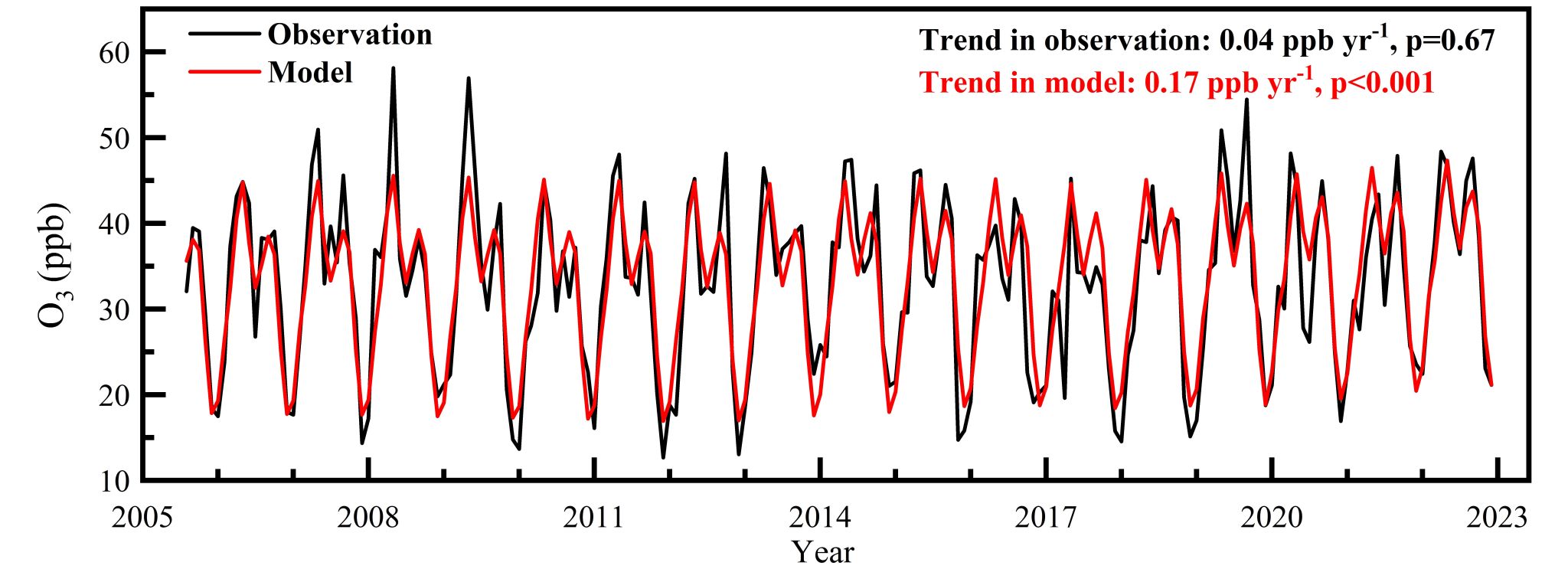

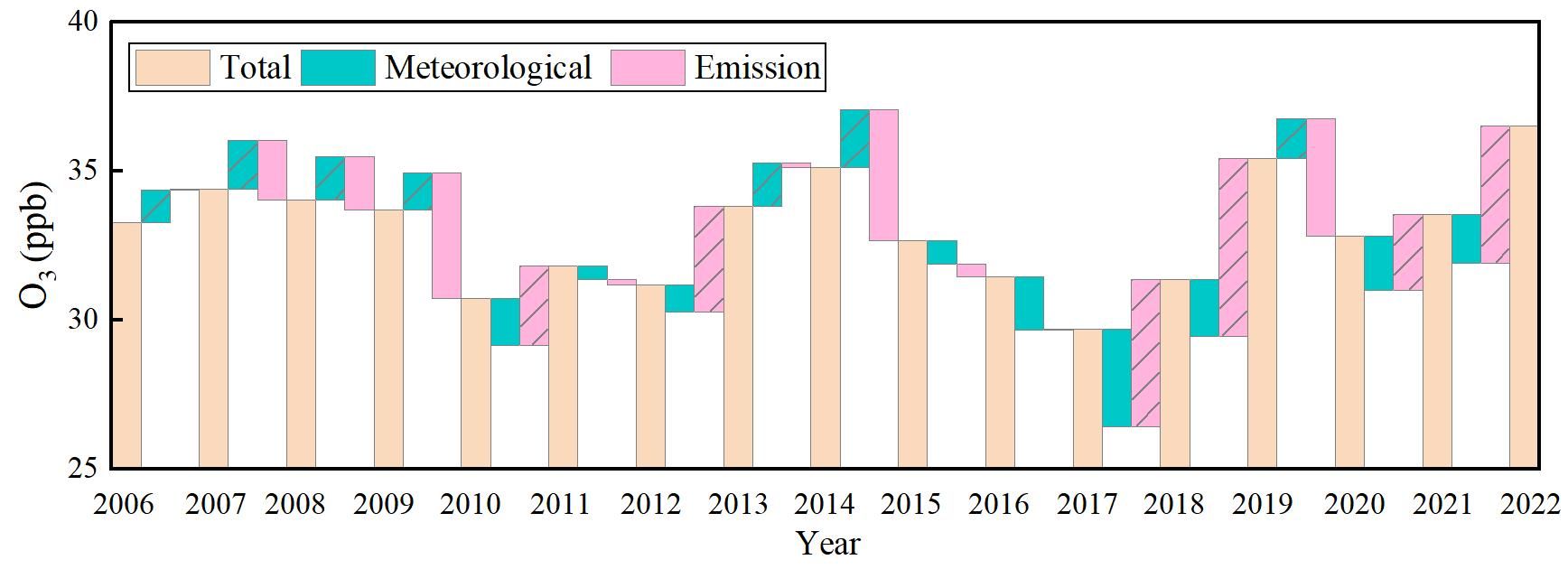

研究结果2:根据RF模型对气象条件进行气象归一化处理后得出,2006-2009年、2013-2014年、2019年以及2022年气象条件对LAN站O3浓度均为正贡献,且在春季、秋季表现更明显;而在2010-2012年、2015-2018年、2020-2021年期间,气象条件对LAN站O3浓度为负贡献,且气象条件对O3的消除作用几乎在每年冬季都有体现。非气象要素在2006-2009年、2011年、2013年、2015年对LAN站O3浓度为负贡献,而在其余年份均为正贡献。同时,在整个观测期间,O₃年均浓度未呈现显著变化趋势,年际变化率为为0.04 ppb yr⁻¹(p = 0.67)。然而,对气象归一化处理后,整体趋势发生了显著变化,呈现出+0.17 ppb yr⁻¹的显著上升趋势(P < 0.001)。这一结果表明,2005-2022年间,人为排放是驱动O₃浓度上升的主要因素,而同期气象条件则有利于O₃浓度的降低。特别是相对湿度(RH)的变化,对O3起清除作用。

图3 气象归一化前后LAN站O₃月均浓度变化趋势

图4 气象因素和排放因素对LAN站O₃浓度的贡献(黄色柱状图表示O₃年均观测浓度值。粉色和绿色柱状图分别表示气象因素和排放因素对当年O₃浓度的贡献。阴影部分表示气象或排放因素对O₃生成的正贡献,无阴影部分则表示负贡献)

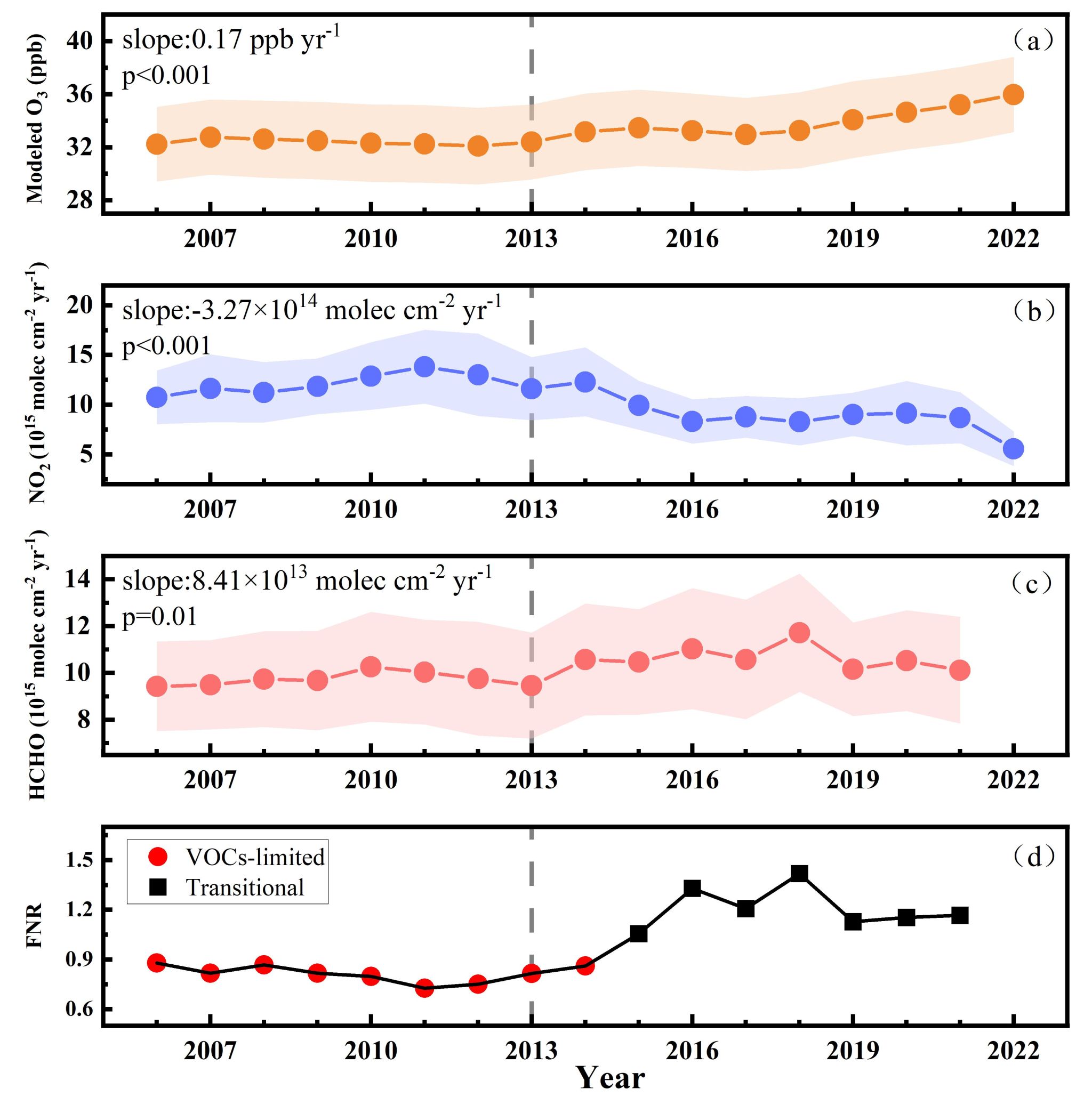

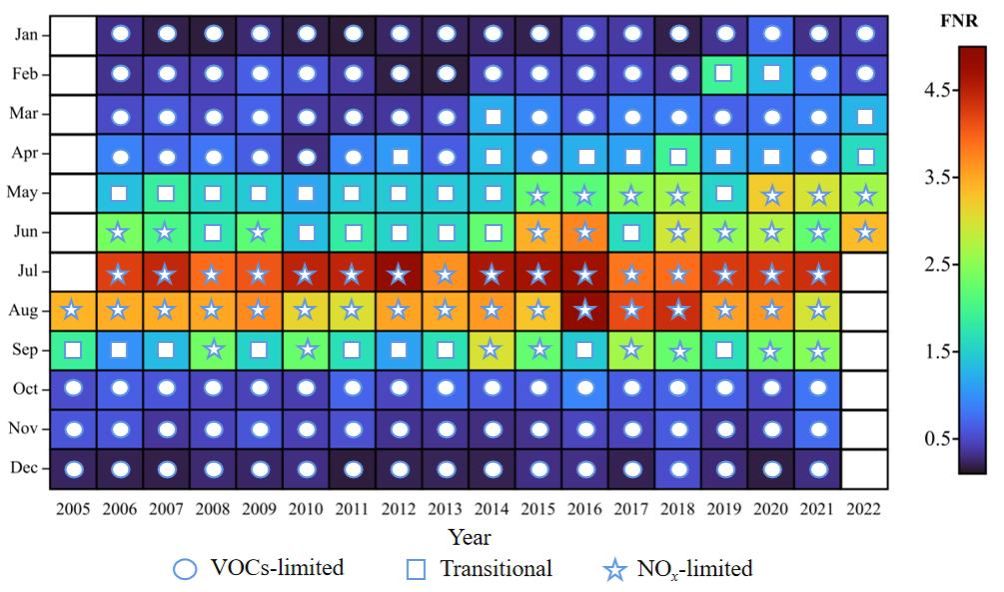

研究结果3:基于卫星观测结果,发现2006-2011年间,LAN站对流层NO2柱浓度以5.64×1014 molec cm-2 yr-1(P = 0.01)的速率,并在2011年达到最高值(1.38×1016 molec cm-2)。随后,又以-5.87×1014 molec cm-2 yr-1 (P < 0.001)的速率下降。2006-2021年期间,HCHO呈现出显著的上升趋势(8.41×10¹³ molec cm⁻² yr⁻¹,p = 0.01)。自2014年以来,O₃光化学生成敏感性从由VOCs控制区主导逐渐转变为过渡区主导。自2013年《大气污染防治行动计划》实施以来,对流层NO2柱浓度下降了23.1%,而HCHO柱浓度增加了9.4%。且气象归一化后的仅受人为排放影响的O3浓度增加了5.0%。这些结果表明,2014年后O3浓度的上升以及O3光化学生成从由VOCs控制区主导转变为由过渡区主导与NO2排放的减少及HCHO的增加有关。

图5 LAN站气象标准化后O3浓度(a)、对流层NO₂柱浓度(b)、HCHO柱浓度(c)FNR(d)的年度变化趋势。橙色、红色和蓝色垂直线分别表示每年平均值±三分之一标准差的范围

图6 LAN站FNR以及O₃光化学生成敏感性的季节变化和年际变化

研究意义与展望:从区域角度来看,在LAN站的观测能更好地反映人类活动和自然过程对长三角地区大气成分的影响。本研究填补了人们对该区域背景地区臭氧长期变化认知的空白。未来,长三角地区应优先协同减少氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)的排放,以防止臭氧浓度进一步上升。在长三角地区,仅关注减少氮氧化物排放而忽视挥发性有机物排放,对臭氧浓度的管控将适得其反。鉴于目前中国缺乏有效的挥发性有机物排放控制策略,制定更具影响力的政策来监管挥发性有机物排放势在必行,从而减轻长三角地区的臭氧污染。

撰稿:保秋月;审核:林伟立,龙春林,李华