长期、精准的自然与文化生态系统服务供需耦合研究是破解区域生态保护与文化传承矛盾的基础性工作,也是制定可持续发展政策、优化生态资源配置的科学依据。近日,中央民族大学民族学与社会学学院、生命与环境科学学院联合新加坡国立大学地理系组成的研究团队,在我国东南地区(江西省)自然生态系统服务供给(NESS)与文化生态系统服务需求(CESD)的非线性动态关系及流动机制研究上取得重要进展,研究成果以“Nonlinear Dynamics of Natural and Cultural Ecosystem Service Supply and Demand”为题发表在Nature旗下文化遗产领域权威期刊《npj Heritage Science》(人文科学1区)上,文章DOI : 10.1038/s40494-025-02119-6。

江西省作为我国东南地区自然资源富集、文化遗产深厚的典型区域,拥有庐山世界遗产、龙虎山道教文化遗址、景德镇陶瓷文化等独特生态-文化资源,同时也是长江经济带重要的生态屏障。近年来,伴随快速城市化与旅游业扩张,该区域 NESS 与 CESD 失衡问题日益突出 — 自然生态系统的供给能力与人类对文化体验、休闲游憩等需求的空间错配、时序错位,已成为制约区域可持续发展的关键瓶颈。然而,现有研究多聚焦单一生态系统服务类型,对 NESS 与 CESD 之间的“供给-流动-需求”耦合机制缺乏定量解析,尤其对二者非线性互动及未来动态趋势的研究较为薄弱。为此,研究团队以江西省为研究区,整合多源数据与先进建模技术,首次系统开展了2013 - 2022年NESS与CESD的时空格局演化、非线性影响机制及未来供需匹配趋势研究,为生态文化协同治理提供了全新的科学视角。

研究团队基于多学科方法构建了“供需量化-流动模拟-非线性解析-未来预测”的完整分析框架:通过InVEST模型量化水源涵养、土壤保持、碳储存等6类NESS,利用MaxEnt 模型结合高德POI数据(2013-2017年5614个、2018-2022年7615个)解析娱乐、美学景观、文化精神、教育研究4类CESD的空间分布;采用断点模型计算CESD流动强度,借助深度重力模型预测2023-2027、2028-2032年跨区域CESD流动格局;通过Transformer-SHAP方法揭示NESS对CESD流动的非线性驱动机制,利用多尺度地理加权回归(MGWR)量化供需匹配系数,并基于双向长短期记忆网络(BiLSTM)预测未来供需匹配趋势。

研究结果揭示了三大核心规律:

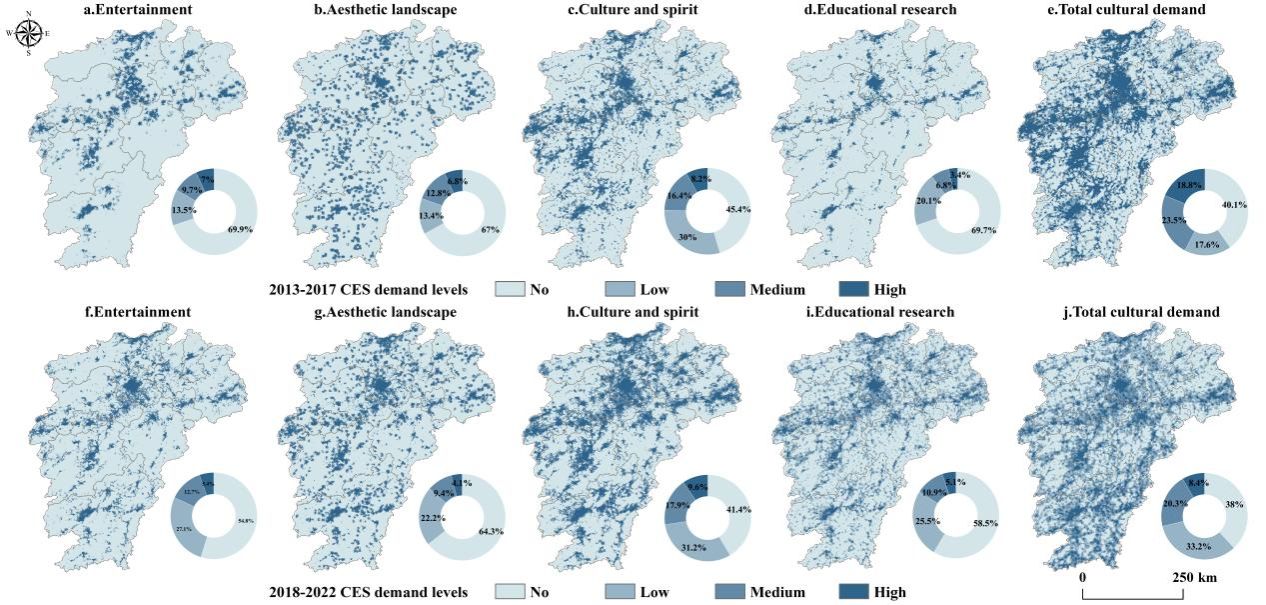

CESD空间异质性显著(图1):江西省CESD呈现“中南部高、东北部低”的格局—南昌、赣州、九江等中心城市及文化遗产密集区(如庐山、龙虎山周边)需求突出,2018-2022年中高需求区面积较2013-2017年提升12.15%,无需求区占比从67.03% 降至25%,反映城市化与文旅发展对文化需求的显著拉动。

图1 江西省CESD的时空分布特征

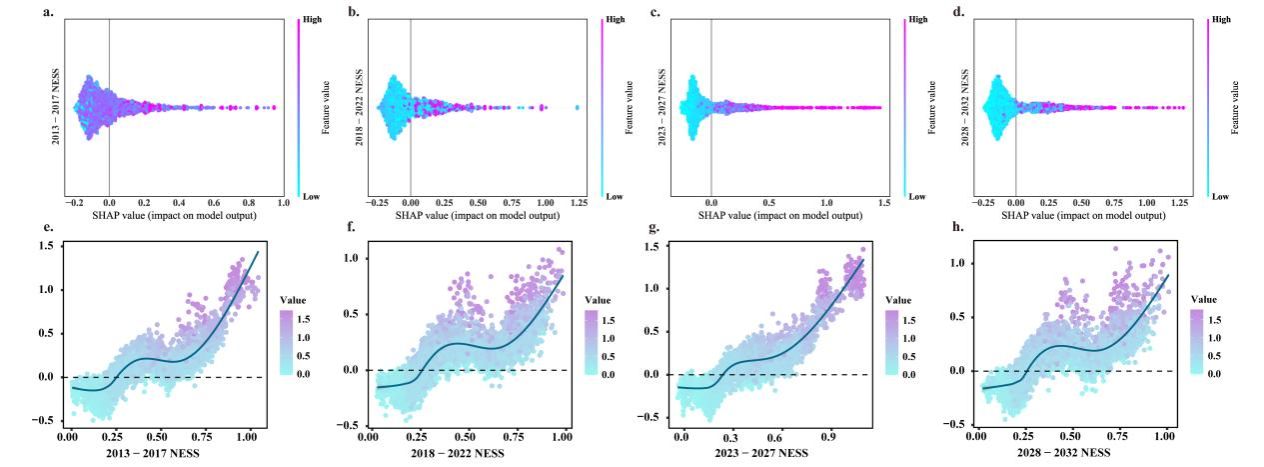

NESS对CESD存在非线性影响(图2):当NESS低于0.5阈值时,自然供给不足会抑制CESD(如赣南部分生态脆弱区);一旦超过0.5阈值,充足的自然生态系统(如赣西森林密集区)会显著促进文化需求,表现为生态景观吸引文旅活动、提升文化体验价值。这种“抑制-促进”的转折效应,强调了维持自然生态系统最低供给水平的重要性。

图2 NESS对CESD的非线性影响特征

供需匹配呈动态演化且未来区域分化明显:2013-2022年江西省NESS与CESD匹配可分为“低供低需”“高供低需”“低供高需”“高供高需”四类,其中“低供高需”区(如南昌城区、九江文旅核心区)供需矛盾最突出;BiLSTM预测显示,2023-2027年仅赣南地区(以赣州为核心)匹配系数提升(0.42-0.58),其他区域下降,2028-2032年南部匹配系数进一步上升(0.39-0.61),且区域文化需求核心将从南昌向萍乡转移。CESD流动格局随时间调整:2013-2022年CESD流动以南昌为辐射中心,2023-2032年预测显示,九江与景德镇、上饶间的娱乐类CESD流动下降,而萍乡与吉安、赣州间的文化精神、教育研究类CESD流动从“高”升至“极高”,反映区域文化资源的重新配置。

该研究的创新点在于:一是首次将NESS与CESD视为耦合系统,系统阐明二者“空间异质性-非线性互动-动态流动”的复杂机制;二是整合深度重力模型、Transformer - SHAP、BiLSTM等技术,实现ES流动的精准模拟与可解释性预测,解决了传统模型难以捕捉非线性关系的局限。研究成果不仅为江西省制定“生态保护红线与文化遗产保护蓝线协同”政策提供了科学支撑,也为全球类似生态-文化复合区域(如东亚季风区遗产地)的可持续管理提供了参考范式。

中央民族大学民族学与社会学学院2022级博士研究生油畅为本文第一作者,中央民族大学生命与环境学院郭泺教授为通讯作者。本工作是中央民族大学民族地区生态研究团队与新加坡国立大学地理系合作的重要成果,获得国家重点研发计划项目(2022YFF1303001)资助。

郭泺教授长期从事生态系统服务与区域可持续发展研究,近年来主持国家级项目3项,发表高水平论文50余篇,在民族地区生态文化协同治理领域形成了特色研究方向;Chen - Chieh Feng教授团队在地理空间分析与生态建模领域成果丰硕,为研究提供了关键技术支持。

供稿:油畅,郭泺