2025年4月10日下午,在理工楼十楼会议室,来自历史文化学院周琼教授,首先分享了“跨越学科的边界:环境史与生态学的对话”的报告。

周教授在报告中指出,因单一学科难以应对复杂生态环境挑战,生态学与历史环境的交叉融合,正成为突破学科藩篱实现人文科学与社会交叉的典型案例。两学科虽都关注环境问题,但视角和侧重点不同。生态学擅长分析生态系统的结构与功能,但往往缺乏历史学纵深的视野;环境史关注人地关系的长期演变,却缺少自然科学方法及试验数据、研究结论的验证。探讨如何用历史学的叙事功能解读生态变迁何以发生,以及生态学的系统思维如何修正历史研究、并展现历史生态的具体过程,探讨自然科学及人文社会科学如何互补合作,以更全面地理解人类与自然的互动。

周教授认为,在理论互鉴上,核心概念的碰撞可以让双方理论体系更完善;在方法融合则通过实际案例,展示了史料分析与科学监测结合的优势;针对跨学科研究挑战,报告提出打破学科壁垒等策略。报告最后强调,没有历史深度的生态学是孤独的,缺乏科学验证的环境史是片面的。生态学能说明系统崩溃与挽救,环境史可剖析崩溃原因及人文差异。因此,呼吁建立 “问题导向” 的合作研究与人才培养模式,推动两学科走向共生,为解决环境问题提供学术支撑。

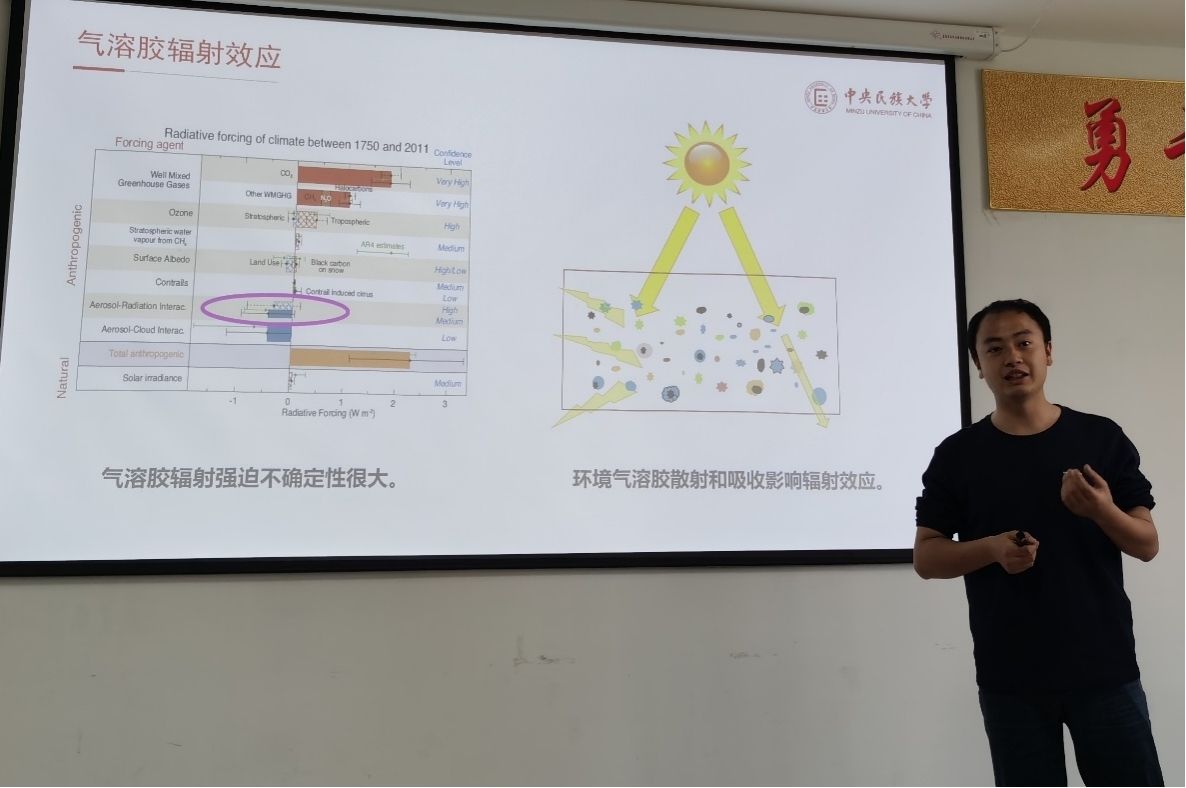

随后,生环学院副教授赵罡博士,分享了“大气气溶胶直接辐射效应”的报告。报告中指出,气溶胶辐射强迫不确定性大,受多种因子影响,其中复折射率至关重要但测量方法存局限。研究发现我国不同大气环境下复折射率变化范围不同,传统计算方法有偏差。黑碳气溶胶老化会改变其多种性质,影响辐射效应评估,报告中介绍了相关测量方法和量化指标。此外,气溶胶辐射相互作用影响新粒子生成和臭氧分布。该报告为深入理解气溶胶辐射效应提供支撑,助力多学科交叉研究发展。

图1. 周琼教授在报告中

图2. 赵罡博士在报告中

图3报告现场

撰稿:林伟立;审核:龙春林,郭泺、李华