重点实验室对于漆树传统知识的研究取得新进展

怒江,这条奔流于高黎贡山与碧罗雪山之间的秘境河流,不仅孕育了丰富的生物多样性,也滋养了沿岸世代繁衍生息的民族。在这片多民族交汇之地,漆树(Toxicodendron vernicifluum)作为一种重要的植物资源,承载着复杂且精致的生态知识体系与文化传统。漆树不仅是一种自然资源,更是一种“文化植物”,是族群认同、社会结构与传统知识传承的重要媒介。

怒江州福贡县子里甲乡俄科罗村的一个自然村,周围栽种漆树

提及漆树,首先想到的可能是它会“咬人”——有的人接触它会浑身过敏。诱发过敏的物质是漆树中的一些漆酚化合物,它们分布在漆树的各个部位,一些人触碰到漆树树叶或者少许掉落物便会引起过敏。但就是这样一种“咬人树”,却在怒江地区的乡村振兴工作中发挥了重要的作用。当地老百姓们在日常生产生活实践中积累了丰富的利用漆树的传统工艺,即生漆和漆油的传统采收和加工技术,这是漆树的地方性传统知识。

怒江某漆油加工店中,一种漆油的现代加工机器

基于前期的研究工作,重点实验室龙春林教授团队走访了怒江流域12个村庄(街道),对124个信息人进行了访谈,主要调查和记录了以下内容:

生漆的采割工艺

根据当地的传统,怒族人在割漆之前会向山神献祭,以确保收割者的安全和生漆的成功生产。割漆是一项体力要求高且有潜在危险的工作,需要工人使用锋利的工具来切割漆树,这使他们暴露在有毒的树脂中,可能导致严重的皮肤刺激。为了保证生漆的质量和产量,传统上禁止妇女在特定的日子使用割漆工具。在收获期间,工匠们使用一端中空而另一端实心的竹篮,以及砍刀、漆刀、漆刷和漆罐等工具,从漆树上收集汁液。首先用砍刀清理敲击部位。接下来,用漆刀在树皮上划一个“V”形的缝,露出树脂通道。黑色的生漆从这个通道流出,而白色液体暴露在空气中迅速氧化。然后用漆刷将汁液导入竹管。一旦管被填满,生漆被转移到一个木桶里。由于生漆中漆酚的存在,一些人会出现过敏反应。虽然这个过程看起来很简单,但这是一项对技术要求非常高且具有危险性的劳动,代表了一种独特的传统技术。每年七月,怒族都会收割生漆,为当地家庭创造收入。

生漆的割取过程

割漆留下的割痕

漆油的传统加工工艺

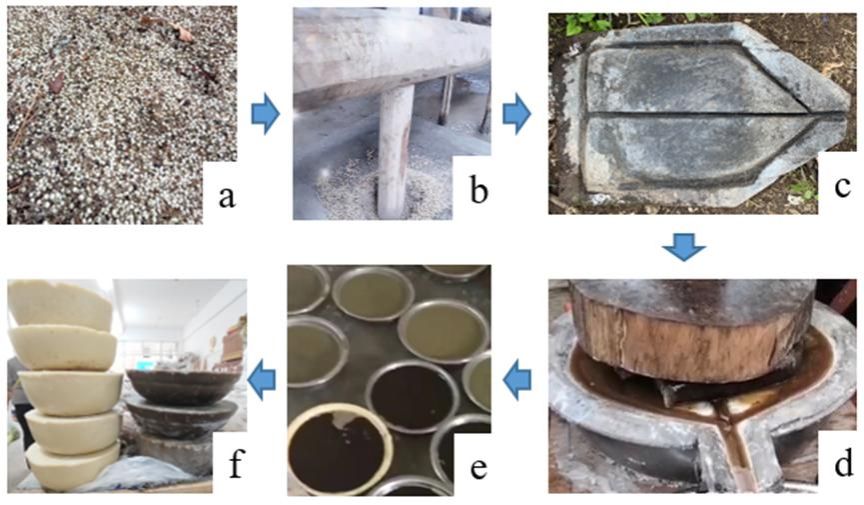

漆油的制作包括以下步骤:采收漆果、敲打压榨、筛选、舂捣果壳与种仁、复筛、炒制、再次压榨混合物,以及冷却油脂。漆油具有加热即熔化、常温下凝固的特性,分为白漆油和黑漆油两种类型,两者的制作流程相同。首先,将采集到的漆果摊晒在地面上进行晾干。随后,通过敲打和筛选,去除杂质。经过初步处理的漆果被置入容器中,由男女工人共同捣碎。所得的破碎混合物被收集,进入下一步榨油环节。将混合物置于锅中搅拌、炒制,然后转移到名为“zhi bai”(傈僳语,亦称石磨)的装置中。zhi bai为一种管状的木制或石制槽道,带有通向出口的狭窄沟槽,漆油沿沟槽流出,在另一端汇集。榨油前,需将zhi bai置于阳光下进行预热。待加热完成后,3至4人协作进行压榨作业,油脂通过一端的开口缓缓流出,最终获得漆油,再将漆油包装、出售。传统上,榨油的工序主要由男性完成,因为老一辈人认为男性操作能够榨取更多的漆油。2022年,漆油制作技艺被列入云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目。

漆油的压榨过程与传统工艺

生漆和漆油的传统利用

历史上,云南由朝廷间接统治,依靠地方分裂势力和传统酋邦的支持。生漆是一种宝贵的资源,在漆器的生产和应用中起着至关重要的作用。在古代,生漆由当地农民收获,然后由官员积累,并将其作为贡品运往中央政府。中央政府利用生漆生产漆器。漆器既是怒江地方官员的奖励,也是权力和财富的象征,在云南显贵的坟墓中发现的大量漆器陪葬品证明了这一点。通过这一制度,中央政府不仅控制了地方,而且获得了地方生漆资源的所有权。

在怒江,漆油早已超越了“食用油”的范畴,它是饭桌上最古老、最天然的调味,也是养生之道的流传。当地人将初榨漆油视为珍宝。制作“漆油鸡”时,先把一块漆油炼化,后放入土鸡进行翻炒,随后注入沸水,用小火慢炖,半小时后,锅里便弥漫出一股独特的清香,加入一些额外的调味佐料,著名的“漆油鸡”便出锅了。同时,“侠辣”和“漆油茶”在当地也广为流传。

漆油鸡(团队成员吃过后无一人过敏,真“天选调研人”)

关于漆树传统知识传承的一些思考

在实地调查中还发现了一些情况。一方面,许多人表示割漆很费力,且漆树长大很需要时间。割漆的树一般不会用于采果榨油,不然产量很低,所以现在更多的年轻人放弃割漆,转而等待漆树长大收获果实。另一方面,虽然手工制作的漆油价格比现代机器加工的价格高,但手工压榨的漆油产量低,费时费工,故当地人更愿意选择现代的加工方式。如此一来,这些传统工艺逐渐没落,就可能成为被遗忘的“秘密”。所以,对漆树的传统工艺记录、保护和传承显得更为重要。

当然,随着新媒体的发展,越来越多的诸如李子柒这样的年轻人,带着对非遗的热爱,回到大山深处,重新走进漆林,学习割漆、髹饰的每一道工序。他们用更系统的方式梳理传统工艺,用影像记录老艺人的动作;也有人成立手工坊,将漆艺融入小众家具设计。

山东章丘文化馆展览的“李氏大漆工艺”作品

那么,应该怎样对待这些非遗呢?答案是守望与创新并行。保护非遗,不是将技艺束之高阁,而是让它们在新时代的土壤里继续生长。怒江生漆和漆油传统工艺的未来,不仅需要地方政府的支持,还需要社区与工匠之间的紧密合作。唯有在尊重传统的基础上,不断融入当代生活,才能让这门山林智慧真正实现活态传承。怒江秘境中的漆树,不仅是自然界中的一个物种,更是文化传统、生态智慧与社会记忆的结晶。在全球化加速与生态危机交织的当下,理解与支持这些深植于土地与人民血脉中的智慧,成为人类共同面临的重要课题。通过民族植物学的调查、梳理与描绘,我们得以窥见,怒江深处这些漆树的故事,仍在静静流淌、生生不息。

在怒江调查漆树传统知识时路过的村庄

近日,以上研究成果以“Traditional Processing Techniques and Uses of Toxicodendron vernicifluum in Nujiang Prefecture, Southwest China”为题在国际学术期刊Economic Botany上发表,文章链接为: https://doi.org/10.1007/s12231-025-09638-0。中央民族大学博士研究生蔡菲和胡娴同为第一作者,龙春林教授和冯金朝教授同为通讯作者,王苗苗和程卓为共同作者。民族地区生态环境国家民委重点实验室为第一署名单位。

感谢中央民族大学刘立亚老师、博士研究生李宛霖和张晴提供的帮助,同时感谢在访谈和调研期间提供帮助的唐乙云和贾望龙等老师以及怒江各民族老百姓。本研究得到了国家自然科学基金项目(32370407,31870316和31761143001)、云南省高黎贡山国家级自然保护区保山管理局项目(202305AF150121和GBP-2022-01)和中央民族大学项目(2023GJAQ09, 2022ZDPY10和2020MDJC03)等项目资助。

(供稿:张晴、胡娴;审校:李华、林伟立、郭泺)